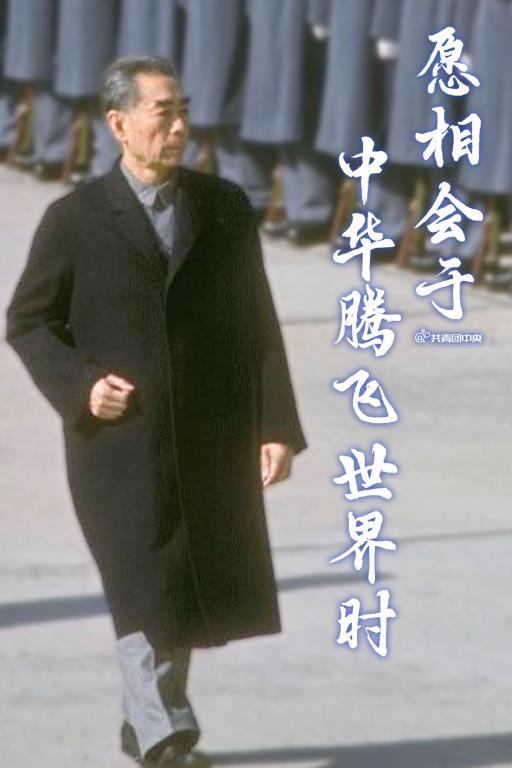

多想再看您一眼,人民永远怀念您。50多年革命生涯,26年总理任期。他,理想坚定,功勋卓著;他,呕心沥血,鞠躬尽瘁;他,没有子女和遗产,却有十里长街百万群众流泪送别……

今天,是周恩来诞辰124周年。

制图:梁惠玲(共青团佛山市委员会)

少年时期——寻求真理

1898年3月5日生于江苏淮安,望子成龙的父母给他取名“大鸾”,字翔宇,希望他可以像大鸟一样翱翔天空。读私塾的时候,周大鸾改名为周恩来。

1912年,在沈阳东关模范学校读书时的周恩来。

从父辈开始,周恩来家道中落,从小就懂得生活艰难,父亲常外出。他10岁即开始当家,周恩来在故乡度过了12个春秋,1910年,12岁的周恩来离开淮安,赴东北伯父处读书。从此,他再也没有回去过。

1912年,周恩来在东关模范学校成立两周年时和师生合影。前排中为周恩来。

在一次修身课上,老师向同学们提出了“为什么而读书”的问题。13岁的周恩来清晰而坚定地回答道:“为中华之崛起而读书!”1913年,15岁的周恩来就读于天津南开,学习勤奋,成绩优异,人缘好,在同学中享有很高声望,关心国家大事,组织同学进行革命活动,是个十足的热血青年。

1914年,在天津南开学校读书时的周恩来。

与此同时,他擅长表演,读书期间,参演及编写过众多话剧。他主张戏剧要改革、要普及、要有助于“开民智,进民德”

周恩来在南开学校时积极参加戏剧活动。这是他和学校新剧团主要演员合影。后立者为周恩来。

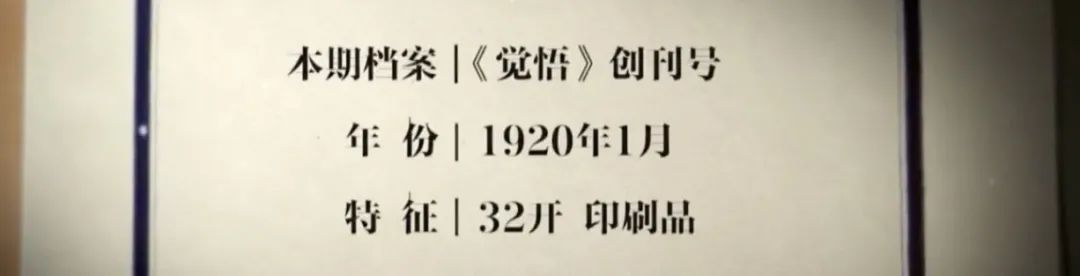

1919年,21岁的周恩来,投身“五四”爱国运动洪流。在他的提议下,20名青年成立觉悟社,由周恩来主编的《觉悟》创刊号于1920年1月20日正式出版,他以“伍豪”为名,不断将思想和主张付诸于笔。

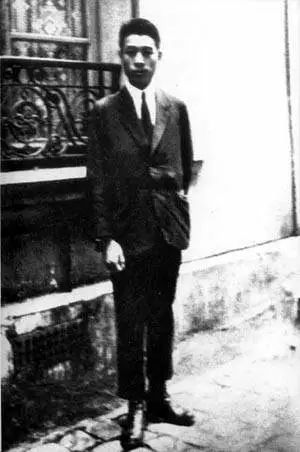

1920年11月11日,从日本归国不久的周恩来,再次登上法国邮轮“波尔多”号,踏上去法国勤工俭学的旅途。

在法国勤工俭学时的周恩来

1922年6月3日,在巴黎西郊布伦森林的一块空场上,一个经营露天咖啡茶座的法国老太太,租出18把椅子。18名代表出席大会,他们代表旅居法、德、比三国的38名团员,在幽静而又充满活力的环境中,他们一边品着咖啡,一边讨论关于革命的话题,这就是属于那个特定时代的“浪漫”。

周恩来在巴黎的住所门前

在咖啡的飘香中,会议通过了组织章程,确定组织名称为旅欧中国少年共产党。选举产生了中央执行委员会,赵世炎任书记,周恩来负责宣传,李维汉负责组织。

1921年春,周恩来加入中国共产党。这是他和入党介绍人张申府(右一)、刘清扬在柏林万赛湖。左一为赵光宸。

青年时期——革命征程

1924年,26岁的周恩来从法国回到国内,参加了一系列革命活动,将自己的毕生心血献给祖国和人民。1924年回国以后,他就在黄埔军校做政治部主任,是我们党内第一个从事,中国新型军队建设的实践的人。

1924年,周恩来奉命从欧洲回国。这是担任黄埔军校政治部主任时的周恩来。

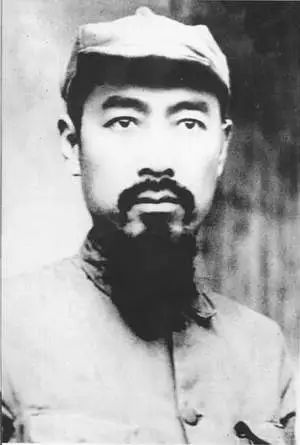

1927年,他作为前委书记,领导八一南昌起义,创建了人民军队。南昌起义以后,他在党内,长期担任军队方面的领导职务,包括红军总政委、中央军委副主席、人民解放军代总参谋长等。

红军时期的周恩来

抗战初期的周恩来

抗战时期周恩来在重庆

没有中国革命的胜利,就没有新中国的诞生。周恩来参与创建了中华人民共和国,参与领导新中国的全面建设,在世界舞台上展现中国魅力。1954年他代表中国,第一次出席日内瓦国际会议,霸气、大步流星地步入会场,引来在场所有人的瞩目。

他,就是一个在中国乃至世界上,都近乎“完美”的中国伟人周恩来。

最后时刻——深痛缅怀

1972年5月周总理被确诊患膀胱癌,但仍继续超负荷工作。自1974年6月1日住院到1976年1月8日去世,他共做大小手术13次,约40天左右就要动一次手术。只要身体能够继续支撑,周总理依旧坚持工作。住院期间他会见外宾65批,在医院召开会议20次,出院开会20次,找人谈工作200次以上......

在被病痛折磨时他告诉工作人员:“以后不要再叫我总理,叫恩来就好,我现在没有为人民、为国家作贡献的能力了”1976年1月14日下午6时吊唁活动结束。6时30分,邓颖超由赵炜搀扶着走进灵堂,她先带领大家向周总理三鞠躬,然后双手接过骨灰盒,面对众人她深情地说:“我现在手里捧着周恩来同志的骨灰,向在场的所有同志表示感谢”话音未落,全场失声痛哭。

山河犹在,国泰民安

今日盛世,如您所愿

(来源:学校共青团 编辑:王 洁 审查人:郭晓彤 初审:刘 哲 陈雅婧 审核:井 燕 终审:孟庆波)